理 科

第1分野)

化学の単元

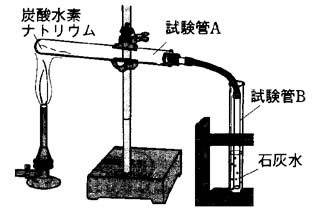

1.炭酸水素ナトリウムの熱分解

例題)上図のような装置で炭酸水素ナトリウムを加熱した。

問1 石灰水はどのように変化するか。このことから何がわかるか。

問2 試験管Aの入り口付近に無色の液体がたまった。この液体は何か。また、どうやって確かめるか。

問3 加熱後の試験管Aに残った白い物質は何か。

問4 炭酸水素ナトリウムと加熱後の試験管Aに残った白い物質それぞれを、フェノールフタレイン液に入れた時にどのような変化があるか。

解答と解説)

問1 白くにごる。発生する気体が二酸化炭素であることがわかる。

問2 水。塩化コバルト紙が赤くなることで確かめる。

問3 炭酸ナトリウム

問4 炭酸水素ナトリウムはうすいピンク色に、白い物質(炭酸ナトリウム)は濃いピンク色になる。

(炭酸水素ナトリウムは弱いアルカリ性を示し、炭酸ナトリウムは強いアルカリ性を示す。)

2.マグネシウムの酸化

例題)マグネシウム9ɨを、2ɨの酸素で酸化した。得られる酸化マグネシウムの質量を求めよ。

解答と解説)マグネシウムと酸素は、質量比3:2で反応する。つまりマグネシウム3に対して酸素2から酸化マグネシウム5ができる。

|

マグネシウム |

酸素 |

酸化マグネシウム |

|

3 |

2 |

5 |

この表に実際の質量を書き込んでみると、

|

マグネシウム |

酸素 |

酸化マグネシウム |

|

3 |

2 |

5 |

|

9 |

2 |

?? |

マグネシウムがあまると分かる。できる酸化マグネシウムの質量は、あまらない方で決まるから、酸素の質量で決まる。

酸素:酸化マグネシウム=2:5 だから、酸化マグネシウムは5グラムできる。

ちなみに、銅の酸化では、銅:酸素:酸化銅=4:1:5。確認しておこう。

物理の単元

1.音の性質

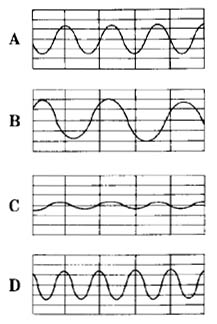

例題)上図は、異なる音叉(おんさ)をいろいろな強さでたたいてオシロスコープで調べたものである。

問1 振動数の最も多いものを選べ。

問2 問1の音は、他と比べてどんな音に聞こえるか。

問3 振幅の最も小さいものを選べ。

問4 問3の音は、他と比べてどんな音に聞こえるか。

解答と解説)

問1 D (波の数が一番多いものを選ぶ)

問2 高い音に聞こえる。

問3 C

問4 小さい音に聞こえる。

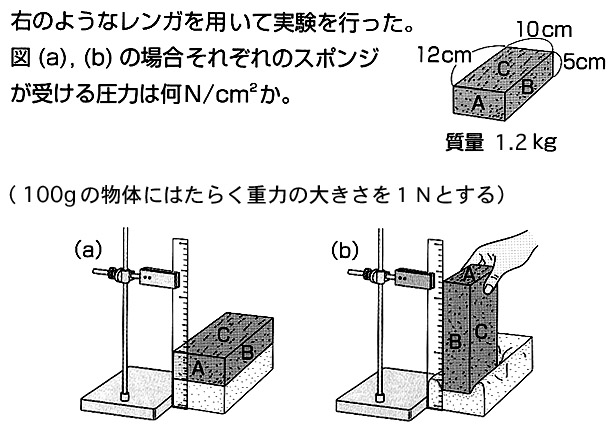

2.圧力の計算

圧力の計算問題を確認しておこう。圧力の単位「パスカル」は、1Pa = 1 N/ʄ。

解答と解説)

圧力=力÷面積。レンガの質量は1.2kg=1200gであるから、力は、12 Nとわかる。

(a) 面積Cは、12×10=120だから、圧力=12/120= 0.1 N/ǂ

(b) 面積Aは、10×5=50だから、圧力=12/50= 0.24 N/ǂ

3.オームの法則

電流・電圧・抵抗の計算問題を確認しておこう。

並列回路はどこでも電圧が同じ、直列回路はどこでも電流が同じであること、電力=電圧×電流であることも覚えておこう。

第2分野)

地学の単元

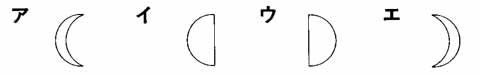

1.金星と火星の見え方。月の見え方も確認しておこう。

例題)上の図のX印は、ある日の日没時に見えた月の位置をスケッチした物である。

問1 この日に見えた月の形はどれか。

問2 地球のまわりを回る月のような天体を何というか。漢字二文字で答えよ。

問3 このスケッチをしたのは、次のいつだと考えられるか。

ア 3月 イ 6月 ウ 7月 エ 12月

問4 太陽のように、自ら光を放つ天体を何というか。漢字二文字で答えよ。

解答と解説)

問1 夕方の日没時に西の空に見えるのは三日月。だからアかエにしぼれる。太陽の側が光っているから、答はエ。

問2 衛星(えいせい)

問3 太陽が真西に沈んでいるから、春分(3月)か秋分(9月)。選択肢には3月しかないから、答はア。

問4 恒星(こうせい)

例題)ある晴れた日の夕方、天体望遠鏡で金星と火星を観察した。金星は西の空に、火星は東の空にあった。

問1 西の空にあった金星はすぐに沈んで見えなくなったが、火星はほぼ一晩じゅう見ることができた。

これはなぜか。「公転」という言葉を使って書け。

問2 天体望遠鏡の視野に、図のように金星が見えている。

金星を視野の中心にもっていくには、天体望遠鏡をどちらに動かしたらよいか。

問3 金星と火星の観察を続けたら、金星は満ち欠けをするが火星はほとんど満ち欠けしないことがわかった。

金星は満ち欠けをするが火星はほとんど満ち欠けしない理由を「公転」という言葉を使って書け。

解答と解説)

問1 金星は地球の内側を公転しているが、火星は地球の外側を公転しているから。

(金星が内惑星で、火星が外惑星であることを述べればよい。

同じ理由で、水星は金星と同じように見え、木星や土星は火星と同じように見える)

問2 天体望遠鏡を左に動かす。図を見ると、金星を視野の中心にもっていくには望遠鏡を右に動かすといいように見えるが、

天体望遠鏡は顕微鏡と同じく上下左右が逆に見えているので、左に動かすとよい。

問3 金星は地球の内側を公転しているが、火星は地球の外側を公転しているから。

(内惑星は満ち欠けして見え、外惑星はほとんど満ち欠けしない。

同じ理由で、水星は満ち欠けして見え、木星や土星はほとんど満ち欠けしない)

2.北の空の日周運動

北斗七星やカシオペア座の動き(角度)から、観察した時刻を計算できるよね。

3.火成岩の分類

深成岩と火山岩の組織の図、鉱物の分類を確認しておこう。

生物の単元

1.ひとのからだ(神経系)

中枢神経系と末しょう神経系の図を確認しておこう。「反射」の時の伝達経路も重要。

2.光合成を調べる実験

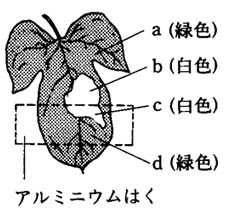

例題)図のように、ふ入りのアサガオの葉を用意し、一部をアルミ箔でおおった。翌日、日光に数時間当てた後この葉をつみ取って、漂白してヨウ素液につけた。

問1 ヨウ素液と反応したのはどの部分か。

問2 この実験によって、光合成には何が必要だとわかるか。2つ答えよ。

問3 葉を漂白するのに使った液体は何か。なぜ漂白するのか。

解答と解説)

問1 aの部分。(bは葉緑体がなく、dは日光が当たらないから光合成できない)

問2 葉緑体と光

問3 あたためたエタノール。葉を脱色してヨウ素液による変色を見やすくするため。

3.セキツイ動物の分類

魚類、両生類、ハチュウ類、鳥類、ほ乳類の「呼吸のしかた」「この生まれる場所」「外界の温度と体温」「この生まれ方」を確認しておこう。